何謂漫畫?

依據《大美百科全書》對「漫畫」(英語:cartoon)的解釋是:表現具象或象徵性的圖畫,強調諷刺、機智或幽默,可附加或無須文字說明,且可超過一欄以上。

從楊維邦、黃少儀在《香港漫畫圖鑑》中對「漫畫」一詞的說明是指現時坊間以繪圖形式創作的「圖畫書」及作品,即包括「卡通」與「連環圖」。在西方,漫畫以cartoon、caricature、comics與comic strips等不同詞來表示其多種類別與表現方式。現今「cartoon」與「comic」在使常見互通,而漫畫的內涵在今天世界各不斷地被拓展。

漫畫文化學家認為漫畫應以洞窟壁畫為起始,其歷史可上溯至史前洞穴壁畫,例如法國拉斯科洞(Lascaux)。另我們所熟知的埃及 金字塔壁畫、中國敦煌壁畫、描繪生活百態及神話故事的希臘陶壺等,皆可視為漫畫的早期表現。

日本是世界知名的漫畫王國,十二世紀覺猶(別稱鳥羽僧正)所畫的《鳥獸人物戲畫》為日本漫畫開了先河。至十七世紀江戶 時代初期,日本人以誇張手法表現,將人物的手足畫得很長、很滑稽,以鳥羽僧正為名將此種畫作稱為「鳥羽繪」。1760年 日本誕生了偉大的浮世繪畫家葛飾北齋,其《北齋漫畫》聞名世界,他是將「漫畫」一詞用在畫作上的人。江戶時代的漫畫 通過木版量產形式進入大眾視野,而之後的明治時代更因能刊載於報紙雜誌之上,使得日本漫畫急速成長為近代漫畫。

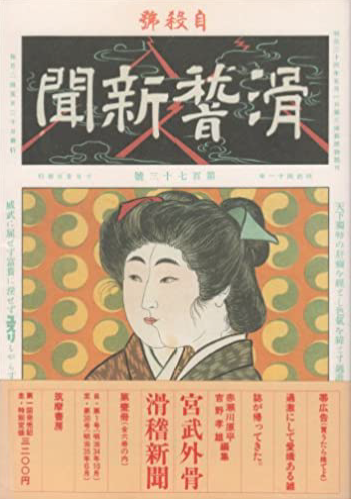

從明治時代至大正時代,如《滑稽新聞》、《東京潑克》、《時事漫畫》等漫畫雜誌紛紛創刊。岡本一平為大正時代著名 的漫畫家,受電影、歐洲最新的漫畫表現,以單幅表述時事的畫,再加上簡短的時事文字創造出新的作品形式「漫畫漫文」。 現今使用的「漫畫家」、「漫畫雜誌」、「少年漫畫」等用語都是岡平等大正漫畫家創造出來的。

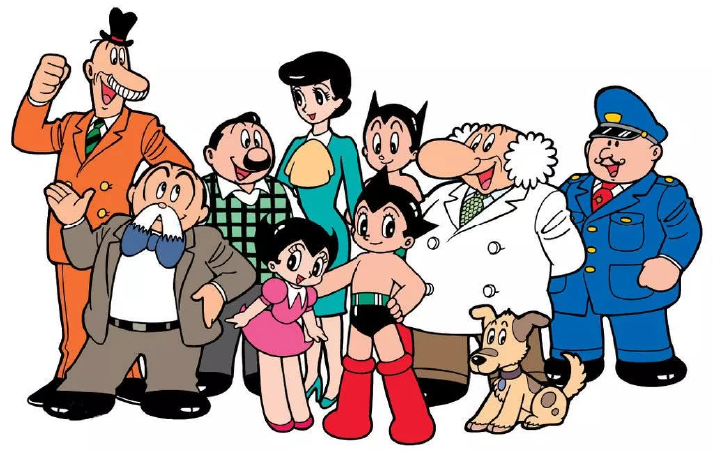

昭和時代前期、二次大戰中,流行的是兒童漫畫和戰爭漫畫。而二戰後的昭和時期是日本漫畫飛躍發展時代,出現了 《漫畫少年》等漫畫雜誌,其中久負盛名的漫畫家就是手塚治蟲,他利用電影運鏡手法,使漫畫映像有了革命性的變革, 也讓漫畫逐漸與日本民眾生活結合,讓漫畫成為日本文化的一部分。

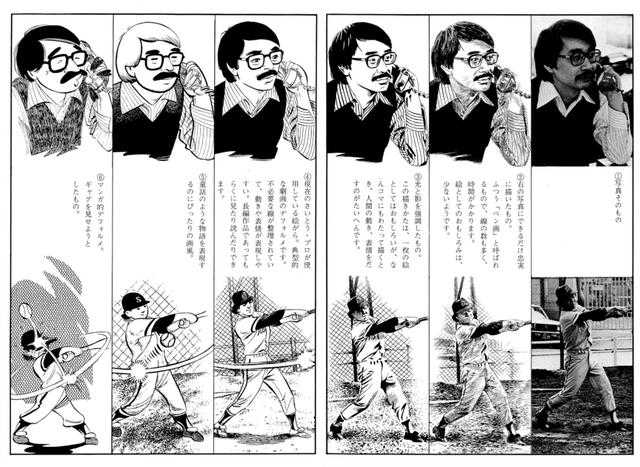

1950年代後日本「劇畫」誕生,這是以青年以上讀者為導向的作品,主要特徵是追求日常感與現實感。1960年代日本 漫畫雜誌從兒童誌盛行時代,開始進入少年誌的盛行時代。70年代至80年代淑女漫畫如雨後春筍冒出,描寫女性在職場、 家庭的生活等主題。日本漫畫人口從少年、少女雜誌至青年誌、淑女誌與成人誌,涵蓋各年齡層。也因著日本漫畫價格 低廉,加上漫畫家獨立不受出版社牽制,使得日本漫畫主題展現多樣性,能引發社會各階層的共鳴。

儘管目前日本漫畫市場陷入慢性衰退,但在數位書籍市場上頗有斬獲,且日本政府開始正視漫畫的存在,有系統地進行 漫畫研究、成立學會與相關學系。

面對全球化浪潮、網路科技影響與各種數位媒體的興起,漫畫的發展不再侷限於在地,而是與不同平台產生更多的合作, 得以在各種表現形式與商業傳播間激發出更多的可能性。瑞士畫家魯道夫·托普佛(Rodolphe Töpffer)被視為歐洲 漫畫之父,曾於100多年前寫下這些字句,至今看來仍敏銳地捕捉到時代的脈搏:「漫畫看似微不足道,卻跟其他藝術 一樣有著無窮的潛力。今日,藉由漫畫,我們可以隨時改變宇宙的面貌以及人類的未來!」

手塚治蟲筆下的漫畫人物 圖片來源:PTT新聞網站

《さいとう・たかをの劇畫専科》是一本介紹劇畫創作的書籍,書中的一張圖片說明從右往左第四張圖,即為典型的劇畫人物形象。

圖片來源:kknews網站

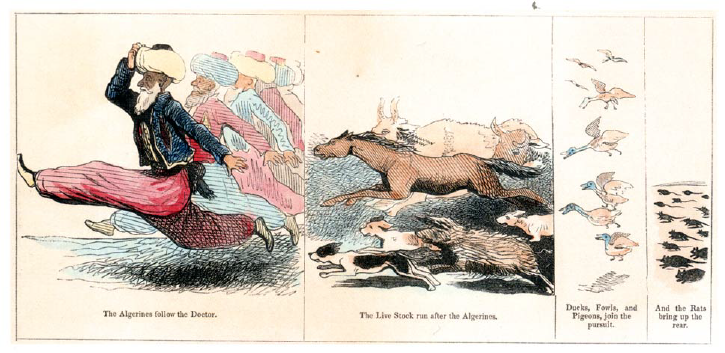

歐洲在十五、十六世紀文藝復興時期,即可在宗教經文、童畫書、農民版畫等上面見到類似漫畫 的作品,像李奧納多·達文西開始使用誇張的表現手法,開始了西洋的漫畫。十七、十八世紀,在英國 產業革命的背景下,歐洲連環漫畫的先驅威廉·賀加斯(William Hogarth)揭開了近代漫畫之幕。而 瑞士畫家魯道夫·托普佛(Rodolphe Töpffer)在1830年代的連環漫畫可視為歐洲連環漫畫的起源。

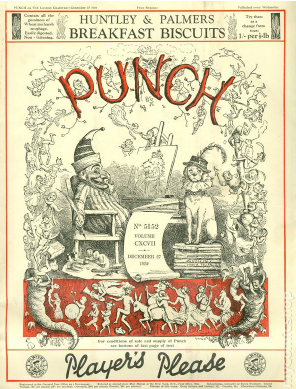

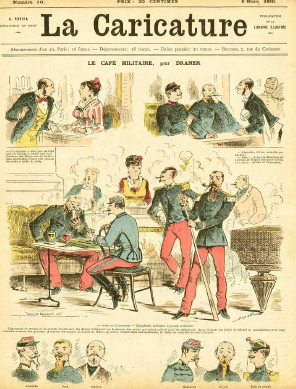

十九世紀後半,歐洲各都市漫畫雜誌陸續創刊,1830年在法國創刊的《LACARICA-TURE》(中文譯名《漫畫》或 《諷刺》)是世界上第一本漫畫雜誌。1841年創刊的英國諷刺雜誌《Punch》(中文譯名《笨拙》或譯為《膨奇》或 《潑克》)是英國最早的漫畫雜誌,其出刊時間延續150多年,掀起了批判風潮,這種熱潮迅速席捲至全世界影響甚鉅。

二十世紀,故事性演出的圖畫書興起於美國報章,美國稱之為「夠美故事(comics)」因畫風線條簡單,造型滑稽, 深受大眾歡迎。1920年代電影卡通人物和平面出版品相互激發創造出《卜派》(Popeye the Sailor Man)、《菲利貓》 (Felix the Cat)、《米老鼠》(Mickey Mouse)等偶像。泰山漫畫於1930年代帶動了超人漫畫的風潮,《超人》、 《蝙蝠俠》相繼出現,漫畫逐漸進入美國人的日常生活之中。時至今日,美國漫畫市場蓬勃發展,創作多元化和多樣性, 並與電視、電影等大眾媒體結合,成為現代漫畫的主要形式。

〈菲利貓〉

圖片來源:dailycartoonist網站

〈超人〉

圖片來源:ecopetit網站

中國在很早就有許多故事圖畫,最早見於漢畫石刻畫、道士畫、風俗畫等。19世紀末興起中國的「時事漫畫」,這類型的畫 稱為「諷刺畫」、「寓意畫」、「時畫」、「滑稽畫」等。第一份漫畫刊物創刊於1884年上海的《點石齋畫報》,這些畫報 勾勒出晚清社會的面貌。

漫畫一詞在中國古代是指,「棲息於黃河邊的琵鷺」,以其用嘴在水中捕魚與畫家在紙上隨意下筆的姿態相似而得名。一直到 民初《文學週報》,豐子愷的小畫-「子愷漫畫」才真正賦予今日我們對漫畫的基本認知。當時的畫家擺脫中國繪畫千百年的 文人傳統,致力於改造畫風,由政治事件或生活現象中取材,透過誇張、比喻、象徵、寓意的手法表現幽默和詼諧。

1927年「漫畫會」在上海成立,是中國第一個研究漫畫的團體,其使命是針砭社會,並探討漫畫的理論與技巧。中日戰爭 爆發後,漫畫成為政府鼓舞民心,反抗侵略的工具。戰後,漫畫則淪為政治的工具,受政權壓制。

20世紀初小本單幅的連環圖畫興起於上海,是根據文學作品,或取材於現實生活,編成文字腳本再繪製成小型畫幅,受到 中國各地廣大歡迎。1930、40年代中國漫畫進入發展高峰,連環圖畫的內容也從傳統的經典小說、戲曲故事,轉變為以武俠、 神怪等為主。

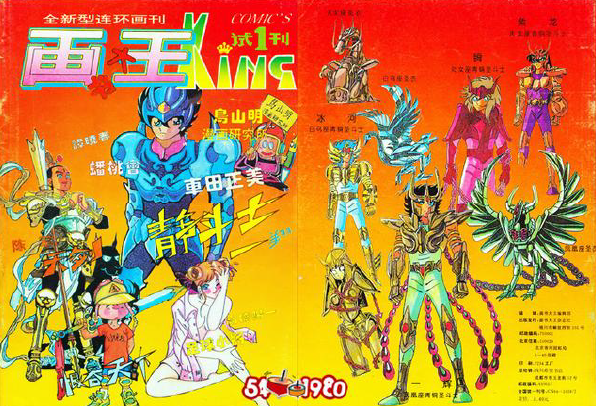

直到 1990 年代,中國才有第一本新漫畫雜誌《畫書大王》。中國政府在90年代開始進行漫畫產業的扶植,特別是動漫。 近年頒佈一系列動漫產業發展政策並廣設動漫專業院校及動漫基地園區,目前國家級的動漫基地已超過30處,大學動漫 相關科系更高達200多個,其未來的發展令人期待。

(延伸閱讀 中國漫畫https://hk.chiculture.net/20504/index1.html)

參考書目

劉瑤君(2012)。《敖幼祥烏龍院系列漫畫之研究-以社會批判為中心》。國立臺灣師範大學歷史學系碩士論文,未出版,臺北市。

洪德麟編著(1999)。《風城臺灣漫畫五十年》。新竹市:新竹市立文化中心。

李捷編著(2012)。《日本動漫史畫》。北京:中國青年出版社。

楊維邦、黃少儀編著(2017)。《香港漫畫圖鑑1867-1997》。香港:香港聯合書刊物流有限公司。

陳仲偉著(2006)。《台灣漫畫文化史:從文化史的角度看台灣漫畫的興衰》。台北:杜葳廣告股份有限公司。

陳仲偉著(2014)。《台灣漫畫記》。台北:杜葳廣告股份有限公司。

Voyage:跟著漫畫家去旅行(2006)墨必斯(Moebius)等;林莉菁譯。台北:大辣。

alain(2015)。日本漫畫八百年[線上資源]。2020.04.22 取自 http://blog.udn.com/alain7075/21698207